アスリートにおすすめ!低脂質な肉・魚レシピ~「勝ち飯®」テクニック~

「ビクトリープロジェクト®」のトップアスリートへの栄養サポートから生まれた「勝ち飯®」には、競技力向上や選手に美味しく食事を楽しんでもらうためのポイントがたくさんあります。今回は、選手サポート活動で実際に活用し、皆様にも実践して頂きやすい「勝ち飯®」テクニックをお教えします!

お肉やお魚の種類や部位の選び方、調理ポイント、羽生選手や奥原選手を始めとするトップアスリートにも人気のレシピをご紹介します。是非、毎日の食事の参考にして頂き、「勝ち飯®」で美味しく効率的にカラダ作りをしていきましょう!

>「勝ち飯®」の基本 https://www.ajinomoto.co.jp/sports/kachimeshi/

勝ち飯テクニック その① 低脂質なお肉を選び、下茹でで柔らかく調理する

お肉は、筋肉の材料のたんぱく質を多く含み、アスリートは積極的に摂りたい食材です。

ただし部位によっては脂質が多く、エネルギーの摂り過ぎ、つまり体脂肪の増加の原因になってしまうことがあります。そのため、無駄な体脂肪をつけないためには低脂質なお肉の部位を選ぶように心がけましょう。

ただ脂質も多いので、無駄な体脂肪をつけないように低脂質なお肉の部位を選ぶように心がけましょう。また、調理方法も皮を剥ぐ、下茹でをする等、一工夫を加えることで脂質もカットでき、仕上がりがジューシーになり、より美味しく召し上がれます。

<下茹で方法>

<下茹で方法>

①お湯を沸かし、食材をくっつかないように入れる。

②表面が白くなったら塩水に入れて冷ます。

※炒め物の場合、下茹でしたお肉は、最後に入れて他の具材やタレと絡める程度にする。

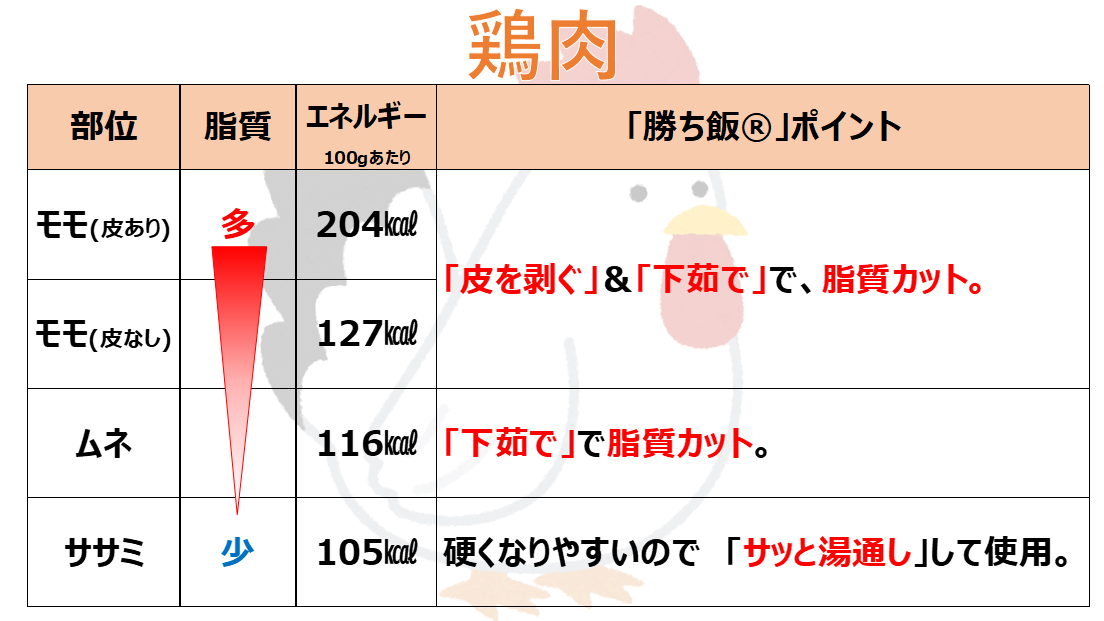

<低脂質な部位を選ぶ~鶏肉編~>

鶏肉は、ササミ<ムネ<モモの順でエネルギー量が変わってきます。

選手に提供する「勝ち飯®」では、高たんぱく・低脂質の鶏むね肉を一番多く使用しています。調理の際には、下茹でをしておくことで、脂質をカットでき、さらにパサつきがちなむね肉もしっとりジューシーに仕上がります!

▼鶏むね肉のおすすめレシピ

・鶏むね肉のとろみ肉じゃが

・ぷるぷる!水晶鶏

・お肉やわらか塩鶏

・「鍋キューブ®」で作るうま塩サラダチキン

<低脂質な部位を選ぶ~牛肉・豚肉編~>

牛肉や豚肉は、部位によってはとても脂質が多いので、選ぶ際には注意しましょう。また、部位毎に調理方法を変えることで、美味しく脂質をカットできます。

特に、豚肉は糖質のエネルギー代謝をサポートする「ビタミンB1」が豊富で、疲労の回復にもおすすめの食材です。使用する部位は、低脂質なもも肉がおすすめです。

▼牛肉のおすすめレシピ

▼豚肉のおすすめレシピ

・エネルギー豚汁

・やわらか!豚のしょうが焼き

・豚バラと白菜の重ね鍋 (羽生選手お気に入り!)

・簡単!白菜豚キムチ (奥原選手お気に入り!)

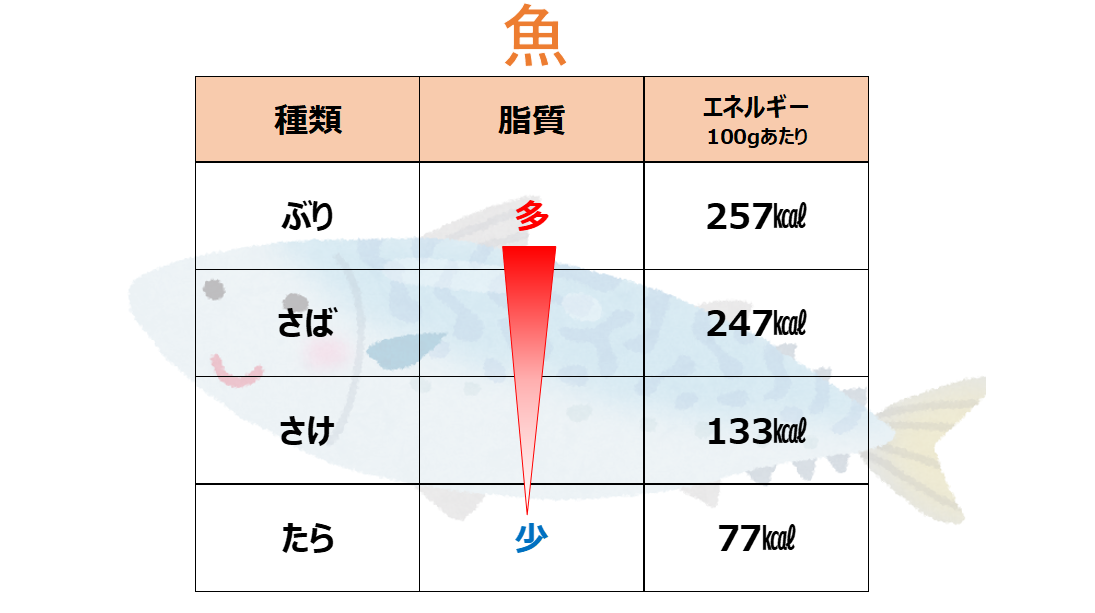

<低脂質な種類を選ぶ~お魚編~>

脂質が少ないイメージのお魚ですが、お肉と同じ位脂質が多い種類もあるので、選ぶ際には注意が必要です。低脂質なさけやたらは鍋メニューでよく活用しています。

▼お魚のおすすめレシピ

・カラダコンディショニング野菜だし鍋 (選手提供の定番鍋!)

・さけのまろやか豆乳鍋

・さけのガーリックバター炒め (奥原選手お気に入り!)

勝ち飯実践テクニック その② お魚は霜降りで臭みの元を落とす

たんぱく源のお魚は、日頃から積極的に取り入れたい食材ですが、生臭さが苦手なお子様も多いのではないでしょうか?生臭さを抑え、うま味を閉じ込めるために、魚に熱湯をかける"霜降り"という調理方法がおすすめです。臭みの元(血や脂)を熱湯で落とすことで美味しくなります。

<霜降り方法>

①食材に90〜95℃くらいの熱湯をたっぷり加える。

②表面が全体的に白くなったら差し水をして冷ます。

③魚の表面のよごれや血などを手で取り除き、ザルにあげる。

お魚料理はハードルが高い...という方は、是非「缶詰」の活用がおすすめです。調理不要で骨まで美味しく食べられものも多く、お子様でも食べやすいです。

▼魚の缶詰のおすすめレシピ

・サバ缶のお手軽だし茶漬け (奥原選手お気に入り)

・秋刀魚と豆腐の卵とじ

・かば焼き温玉~かば焼きon the サラダ~

お肉やお魚は、食材や部位毎にエネルギー量が大きく異なり、調理の工夫も変わってきます。

取り入れやすい「勝ち飯®」テクニックから取り入れて、おいしい食事で効率的にカラダづくりをしていきましょう。